阅读次数: 次

门诊里的叹息:被“固定”的人生

“握不了筷子,更提不了重物……”我院创伤骨科专家门诊诊室里,一位年轻人摊开术后僵硬的手掌,手背上长长的疤痕像条蜈蚣,随着手指颤动微微隆起。这是党委书记芮永军时常遇见的场景——外院采用钢板固定的拳击手骨折患者,术后功能受限率高达40%。那些曾经在训练场上握紧的拳头,如今连拧瓶盖都成奢望,更别说重返运动场或恢复日常劳作。“钢板不该成为功能的枷锁。”芮书记的指导令人深省,“我们要用最小的创伤,让每根手指都能‘动起来’。”正是这份坚持,推动着我院手外科团队在微创技术革新之路上不断探索、攀登。近期,手外二科团队的多例“弹性针”手术,成为拳击手骨折“功能保卫战”的经典注脚。

一根“细针”,从“破局”到“重塑”

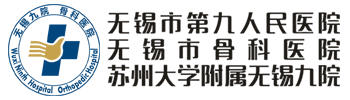

22岁的小周因一次激烈争吵,挥拳击打水泥墙,第五掌骨颈瞬间成角45°,X光片显示“骨折端如断裂的积木般错位”。传统手术需切开3-4cm切口植入钢板,但吴柯医师在手术时选择了闭合复位弹性髓内针固定术。

0.8cm的“隐形战场”:在掌骨近端背侧开一个比指甲盖还小的切口,避开神经血管束,如同在精密仪器中穿针引线。

弹性针的“温柔力量”:一根直径1.5mm的钛合金弹性针从骨髓腔穿入,利用“三点固定原理”,像隐形弹簧般将骨折端稳稳托住,全程无需剥离骨膜。

术后“奇迹”:术后3天小周就能用患手握笔写字,2周拆线时疤痕淡如细线,6周后已能轻松握住哑铃。

患者术前术后对比

技术革新背后:一根针的"科技含量"

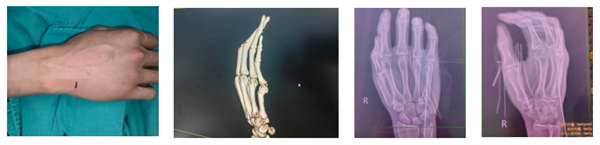

为什么选择弹性髓内针而非传统钢板?这源于团队对"功能优先"的深刻理解:

小久科普

一、什么是拳击手骨折?

医学名称 :第五掌骨颈骨折

位置 :小指下方掌骨靠近关节处(握拳时凸起的“拳头尖”)。

特点 :多因握拳撞击硬物导致,常见于拳击、搏击运动员,但普通人手打墙、跌倒、打架、健身推举时也可能中招!

二、受伤瞬间:这些动作最危险!

(1)暴力撞击 :握拳击打墙壁(临床最常见)、沙袋、对手头部等硬物。

(2)意外跌倒 :手掌撑地,力量集中在掌骨颈。

(3)健身事故 :杠铃脱手、哑铃侧滑砸中小指根部。

(4)日常“手贱” :捶桌子、拍门等发泄动作(别小看爆发力!)。

三、骨折后,身体会发出哪些信号?

(1)剧痛 :小指根部瞬间刺痛,活动时加剧。

(2)肿胀淤青 :手背迅速肿成“馒头”,皮下淤血扩散。

(3)畸形 :小指下方明显凹陷或隆起(侧面看呈“台阶状”)。

(4)功能受限 :握拳困难,无法捏握物品,甚至小指麻木(神经受压)。

四、如何确诊?别靠“自我感觉”!

(1)体格检查 :医生按压掌骨颈,检查骨擦感、异常活动。

(2)X光片 :常规正侧位片,明确骨折类型(横断、粉碎、移位)。

(3)CT三维重建 (复杂骨折):清晰显示关节面塌陷、骨块旋转程度。

在传统观念里,骨折手术的终点是"愈合",但无锡九院手外科的追求远不止于此:不仅修复骨骼,更要守护患者的生活热爱。如今,手外二科团队年均完成200余例掌骨骨折微创术,其中85%采用弹性髓内针技术。那些曾经因钢板固定而黯然的眼神,正被术后康复的笑容重新点亮。正如芮书记常说的:“手术台上的每0.1cm切口缩减,都是对患者尊严的0.1cm守护。”

微信服务号

微信服务号

微信订阅号

微信订阅号

抖音号

抖音号