阅读次数: 次

“世上还有大白好,有你的日子真快乐,和你一起共抗疫,幸福有希望······”在上海临港方舱医院内,3岁的小阳阳正在和来自我院的护士“大白”秦李丽一起唱歌,歌曲是这段时间来由陪伴在侧的家人改编后,教会她的第一首歌。学会新技能的小阳阳几乎每天都要为来照顾她的九院“大白”叔叔阿姨唱一遍。

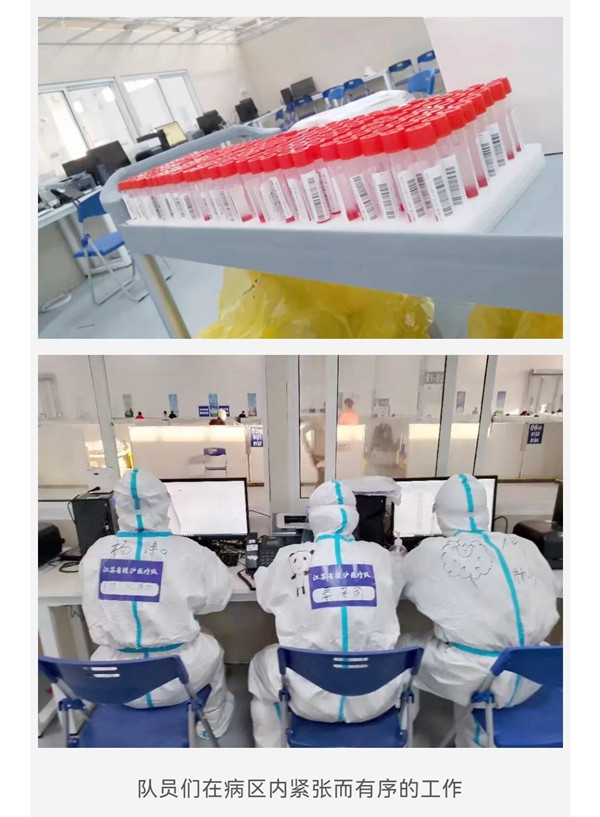

“我们一起摆摆手,我们一起笑一笑,我们一起为自己加加油!”温情与小阳阳互动合影的九院的“大白们”不仅面对小小的孩子展露出无比温柔,在和成年患者的沟通交流中也充满安抚和暖意:“小姐姐,咱们这个药服用要注意这些······”“叔叔,别紧张,鼻拭子采样很快,你配合好我们放轻松就行。”“阿姨,身体感觉好点了吧,也要注意锻炼下身体,等我们这轮忙完陪您一起跳跳操,缓解下情绪。”这些温暖与欢声的背后是援沪九院“战士”们持续保持的紧张、有序又忙碌的工作状态。

连日来的苦战换来的是医患间的互相理解和友爱相处,冷漠的疫情永远阻隔不了医患间的温情。

两周前的3月30日,检验科夏进军、褚莹两位同志刚从连云港、常州的核酸检测一线回锡,身体已抱恙,因担心科室换人转“战”上海会因隔离期等因素而耽误时间,为顾全大局,他们勇毅挺身,主动继续担下援“沪”重任,“扎”在上海核酸检测点,近距离直面病毒,承受着难以想象的身体和精神压力。“目前每天工作时长10小时打底,我们这个点位日检已达1万剂次,10万人次。半夜被队友们叫醒出任务已是常态,所以每天不敢睡沉,就怕错过指令。”夏进军早已习惯了在上海严峻疫情下的高强度工作,唯一牵挂的是家中才11个月大的孩子,每天隔着屏幕在视频中亲亲宝贝是他最放松的时刻。 上海检验工作人力不足,在规范要求内,往往一人要干两人活,长时间、超负荷的拧盖、加样等手动操作后,褚莹脱下手套才发现指尖早已磨出了水泡。 4月3日,22名我院援沪医务人员入住当地酒店已是夜晚时分,根据统一安排,第二天凌晨4点必须集合去点位进行核酸采样工作。仅4月4日当天,在上海工商外国语学校采样就达2610人次,包括北校区1060人次和封控区南校区的1550人次,其他点位采样人次同样不逞多让。 几乎连夜开展的工作却无一人有怨言,每个人的心头都很沉重,明白上海疫情的严重性和此行肩上担起的重任。

4月6日,全体队员又接指令连夜进入临港方舱医院,开始接待大批患者。 22人的队伍中有两名医生,一名院感人员和19名护士,其中3名护士根据安排成为感控护士,其余人员全扑在了方舱医院的病房里。援沪队伍中的护士长颜菊美带领5名队员和其他无锡援沪医务人员守护的是八区,总共280张床位。队员们分工明确:预检分诊、引导、责护、办公、机动,再加上责任组长,为随时收治病患做好充分的人力准备。全体医护每天根据具体安排,4小时一个班,有凌晨0点到4点的,也有深夜8点到12点的。白天多数时候是每个责护照顾70位患者,到了凌晨的班次,人员安排少,往往每个责护需要兼顾140位患者。我院“战士”朱丹在朋友圈中这样写到:“凌晨两点的临港温度很低,但忙了整整四个半小时的我们都不感觉冷,大量的入院登记、出院宣教、为生命体征异常的患者继续复测,强度工作下的口干舌燥,腰酸背痛腿胀都阻挡不了我们战斗的决心。让人揪心又欣慰的是今天有位56岁的老阿姨胸闷气短、心率快,在条件有限的环境下,抢救措施井然有序地迅速落实。队友们虽刚认识不久,却好似有着相识已久的默契”。 “大白”们的班次排得密,工作量和强度大。而为了保证自己在方舱医院的工作可以准时开展,尽管住宿的酒店距离工作地点较远,队员们都会每天计算好时间,提前两三个小时起床准备出发。 整个“作战”过程也并非全部一帆风顺,连轴转的紧张工作让队员朱丹发起了低烧,而队员朱旭利也闹起了肚子······这样的小状况偶有发生,但我院“战士”都坚持带病上阵,因为他们知道“战时状态”下有太多需要面对的人和事,没有一刻拖得起。 战士们在前方冲锋,作为坚实后盾的九院大家庭也持续输出“物资”和“情感”双保供。常用药品、方便面、自煮锅、口罩、日常生活用品等物资紧跟队员们出发的步伐,连夜寄出。院领导的关怀时刻陪伴队员们左右:“抗疫工作经历极其珍贵,目前是战时状态,大家要做好思想准备。”“要注重自身安全防护、流程规范、健康生活、心理调适,期待你们凯旋!”“同志们,你们在前方执行任务,家人也很不容易。家里如有什么困难需要我们帮助和协调的,尽管告知,我们一定尽力帮助,千万不要客气,我们在本地方便的,一定做好大家的后方保障!”

“请领导和同事们放心,我们会带着满腔热情和九院精神积极投身到上海抗疫工作中去!争取早日完成任务!”年轻的手术室护士严海翔在工作联络微信群中满怀阳光和自信向同事们报平安、树立小目标。

每一位九院外援“大白”们的心声都很简单:医护人员无论身处何方工作,所有的出发点只为患者的康复。

(宣传科)

微信服务号

微信服务号

微信订阅号

微信订阅号

抖音号

抖音号